近日,山区河流保护与治理全国重点实验室与新加坡国立大学合作,在国际顶级期刊《Science Advances》上发表了一项关于利用海上可再生能源破解全球低碳转型困局的研究成果。该研究指出,若能在条件适宜的近海区域系统布局海上风电与光伏,到2050年,这两种能源有望满足全球高达30%的电力需求,为破解陆地资源紧张与监管瓶颈提供关键的替代路径。该项研究可为全球各国制定更加平衡的能源战略提供参考。

在全球碳中和的大背景下,积极推动清洁能源以加速能源生产向低碳转型已成国际共识。然而,陆上开发常面临土地供应与审批流程等限制,而资源丰富、空间广阔的海上可再生能源,尤其是风能与太阳能光伏,被视为迈向低碳未来的关键力量。尽管海上开发潜力巨大,但其资源勘测难度高、全球可用资源规模不清等问题,仍是当前领域发展的主要障碍。

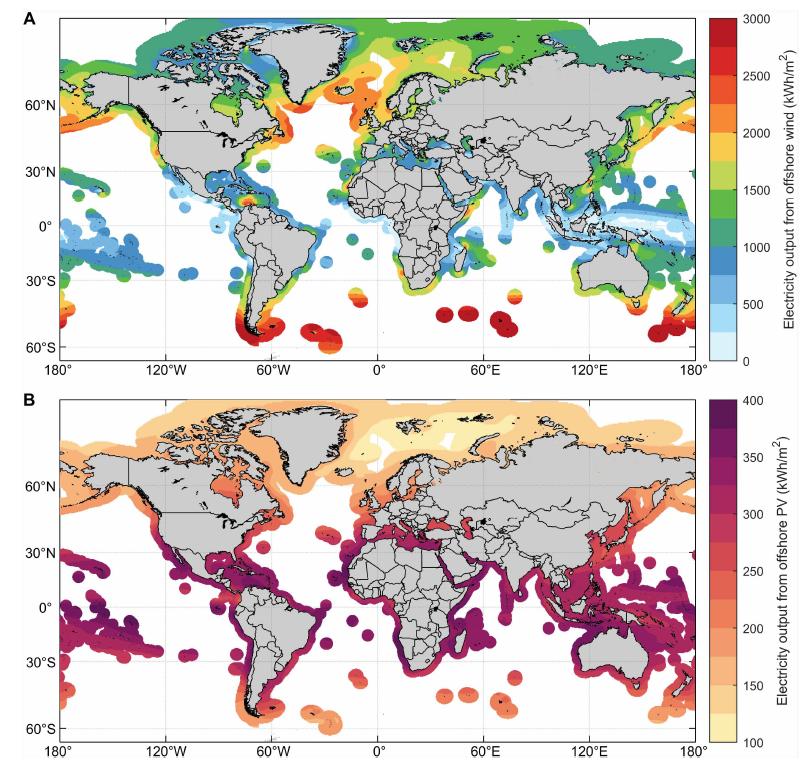

为评估全球海上风电与光伏的开发潜力,研究团队基于欧洲中期天气预报中心1994-2023年的气象数据,设定了严格的选址标准:筛选出平均风速≥5米/秒、年太阳辐射量≥1000 kWh/㎡的区域,并排除海洋保护区、长期海冰覆盖区,同时将范围限定在水深小于300米、距人口稠密区200公里以内的海上专属经济区。

研究结果表明,仅利用全球1%的适宜开发海域,到2050年,海上太阳能光伏发电预计可满足全球22%的年电力需求,海上风电则可贡献9%。这一能源结构的重大变革,将推动全球每年二氧化碳排放量减少超过90亿吨,约占当前全球排放量的16%,对实现国际社会设定的低碳目标至关重要。

图1 海上风能和太阳能光伏每单位面积潜在年发电量的全球分布

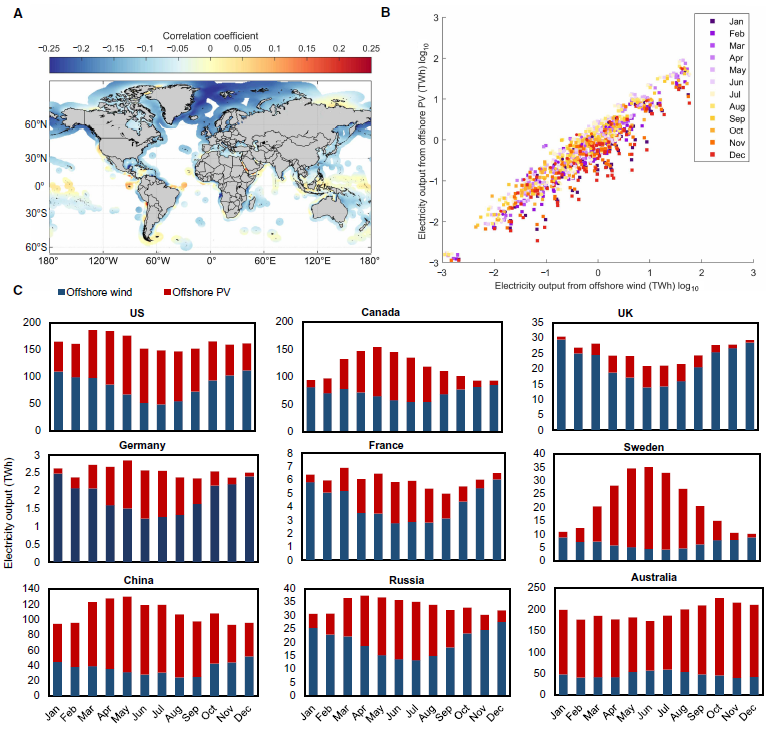

研究特别指出,中国在海上光伏领域蕴藏着巨大潜力。尽管在商业化初期,可能仍需依赖较高的电价与补贴支持以确保项目盈利,但从长远看,海上光伏有望满足中国未来近10%的电力需求。实现这一目标的核心挑战在于工程技术:必须开发出能抵御极端海洋环境的漂浮结构、可靠的系泊系统,以及能够应对恶劣波浪条件的光伏设施。研究建议,我国可充分借鉴在海洋工程领域积累的宝贵经验,尽快牵头制定适用于深远海环境的光伏系统设计与运营标准,并将成功实践向全球推广,引领海上可再生能源技术的发展。

图2 海上风能和太阳能光伏资源电力输出的互补性

以上研究成果已于近日以《The role of offshore wind and solar PV resources in global low-carbon transition》为题正式发表。山区河流保护与治理全国重点实验室林鹏智教授为论文的第一通讯作者。论文原文链接:DOI: 10.1126/sciadv.adx5580